Südafrika zwischen friedlichem Ausgleich und Gewalt

Von Klaus Frhr. von der Ropp

Mit dem Zusammenbruch des portugiesischen Imperiums kam der Entkolonialisierungsprozeß in Afrika Mitte der siebziger Jahre einen großen Schritt voran. Nunmehr herrschten nur noch in den beiden europäischen Siedlerkolonien Südwestafrika/Namibia und Rhodesien/Simbabwe wie in dem Mehrvölkerstaat Republik Südafrika europäische bzw. weiß afrikanische Minderheiten. Damit feierte die Politik der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) einen bedeutenden Erfolg. Dieser lockere Zusammenschluß von über 40 afrikanischen Staaten hatte sich seit seiner Gründung im Jahr 1963 unter Vernachlässigung aller anderen Aufgaben ganz auf die Beseitigung der verbliebenen „weißen“ Bastionen im Süden Afrikas konzentriert. Die OAU hatte hier um so erfolgreicher agieren können, als sich die Vereinten Nationen – mit Ausnahme ihres Sicherheitsrats – von Anbeginn an weitgehend in ihren Dienst gestellt hatten.1

Die politische Niederlage Portugals, die im schwarzen Afrika nördlich wie südlich des Sambesi auch als militärische Niederlage begriffen wurde, veranlaßte die OAU, viele ihrer Mitgliedstaaten wie auch die Vereinten Nationen, neue Initiativen zu ergreifen, um die Machtverhältnisse im tiefen Süden des Kontinents zu verändern. Zugleich meldeten sich, in ihren radikalen Vorstellungen durch den Machtwechsel in Mosambik und Angola bestärkt, die militanten schwarzen Oppositionen in Rhodesien, Südwestafrika, aber auch in Südafrika deutlicher zu Wort. Diese Entwicklungen hatten um so mehr Gewicht, als die Frage nach der Stabilität der in Windhoek, Salisbury und selbst Pretoria bestehenden Machtverhältnisse in den westlichen Metropolen zunehmend kritischer beantwortet wurde. Auch in den Hauptstädten Nordamerikas und Westeuropas wurde jetzt erkannt, daß die Macht der europäischen Siedler wie auch die der weißen Afrikaner auf die Dauer der Woge des schwarzen Nationalismus nicht werde standhalten können.

- 1 Vgl. dazu Klaus Frhr. von der Ropp, Die OAU am Vorabend der zweiten Dekade ihres Bestehens, in: Internationales Afrika Forum, 4/1973, S.204-214, und ders., Perspektiven der künftigen Rolle der Organisation für Afrikanische Einheit, in: Internationales Afrika Forum, 6/1973, 5.361-368.

Der Nationen-, Rassen- und Klassenkonflikt in Südafrika

In südafrikanischen Geschichtsbüchern stößt man auf die unzutreffende Behauptung, der niederländische Seefahrer Jan van Riebeeck sei bei seiner Landung am Kap der Guten Hoffnung 1652 in ein menschenleeres Land vorgestoßen. Erst zu diesem Zeitpunkt seien schwarze Völker von Norden her in die heutigen südafrikanischen Provinzen Transvaal und Natal eingewandert. Treffend hat der deutsche Theologe Erwin Wilkens das Geschichtsverständnis der Afrikaner dargestellt: „Die Geschichte ... hat unter göttlicher Führung das burische Volk zusammengebracht und ihm in einer blutigen Heldengeschichte das Land zum Eigentum gegeben ... Hinzu kommt eine Verabsolutierung des Volkes, das als urgeschichtliche Ordnung seine Identität behaupten muß, wie man es im Volk des Alten Bundes vorgebildet findet. In keinem vergleichbaren Land findet das Pathos der eigenen Geschichte als eines religiös gewerteten Heldenepos in den Nationalen Monumenten einen so starken Ausdruck wie in der Republik Südafrika.“2

Anders als bei den inzwischen weitgehend vertriebenen Gemeinschaften britischer Kolonisten in Kenia, Sambia und Simbabwe, den „pieds noir“ Algeriens sowie den ehemals in Angola und Mosambik ansässigen Portugiesen handelt es sich bei der Mehrzahl der in Südafrika lebenden Weißen nicht um in Afrika lebende Europäer, sondern um weiße Afrikaner. In Südafrika ist, wenn auch innerhalb der Grenzen eines mit anderen Völkern geteilten Landes und ähnlich wie in Australien, Neuseeland, Argentinien und Kanada infolge einer Völkerwanderung eine neue, außereuropäische weiße Nation entstanden. Den weißen Afrikanern ist es sogar gelungen, mit dem Afrikaansen eine eigene Sprache zu entwickeln.

Die 1,7 Millionen englischsprachigen weißen Südafrikaner kamen in den sechziger und siebziger Jahren den 2,6 Millionen Afrikaans sprechenden Buren politisch näher als je zuvor. Auch das englischsprachige Südafrika – dies galt insbesondere für seine Wirtschaft – war viel weniger liberal, als es häufig angenommen wurde; auch sein Denken und Handeln wurde in der Regel von „kragdadigheid“ (Kraftmeierei) geprägt. Allen geschichtlichen Streitigkeiten zum Trotz verband Boer und Brit politisch mehr, als sie trennte.

Daher konnten schon 1975/76 vom englischsprachigen weißen Südafrika keine entscheidenden Impulse mehr zur Änderung der inner-südafrikanischen Ordnung ausgehen. Vielmehr war bereits zu dieser Zeit der unaufhaltsame Niedergang der englischsprachigen weißafrikanischen politischen Kultur- mit der Forderung, die Politik der Segregation durch gleiche Rechte für alle

- Erwin Wilkens, Die Buren und ihre Kirche. Für ein Gespräch mit der Nederduits Gereformeerde Kerk, in: Evangelische Kommentare, 4/1980, S. 200-203 (hier S. 200/201), und 5/1980, S. 268-270.

„zivilisierten Menschen“ zu ersetzen – deutlich auszumachen. Verantwortlich dafür waren vornehmlich die immer stärker werdende Polarisierung zwischen Schwarz und Weiß in der Republik, der „Verrat“ Londons an den Siedlergemeinschaften in Kenia, Sambia und insbesondere Rhodesien, der nicht zuletzt häufig durch Mißwirtschaft verursachte ökonomische Niedergang vieler schwarzafrikanischer Staaten sowie deren politische Entwicklung zu autoritären Regierungsformen. Allerdings hatten die Parteien der englischsprachigen Weißafrikaner zuvor um so lauter der graduellen Machtübernahme durch die schwarzen Afrikaner das Wort geredet, je aussichtsloser es ihnen erschien, die 1948 verlorene Regierungsverantwortung wieder zu erlangen.

Die südafrikanische Regierungspolitik, als „Apartheid“ oder „Getrennte Entwicklung“ bezeichnet, ging davon aus, daß auf dem Staatsgebiet der Republik zehn schwarzafrikanische Nationen (Xhosas, Vendas, Zulus und andere, zusammen 70 Prozent der Gesamtbevölkerung), je eine gemischtrassige und indienstämrnige Minderheit (10 bzw. 3 Prozent) sowie die Nation der weißen Afrikaner (17 Prozent) lebten. Nach Auffassung der (ausnahmslos weißafrikanischen) Architekten der Apartheid war die Bevölkerung des Landes derart heterogen, daß ihre legitimen Interessen nur dann gewahrt werden können, wenn sie in elf voneinander unabhängigen Staaten leben; die braunafrikanischen Minderheiten sollten allerdings politisch im Staat der Weißafrikaner beheimatet bleiben.

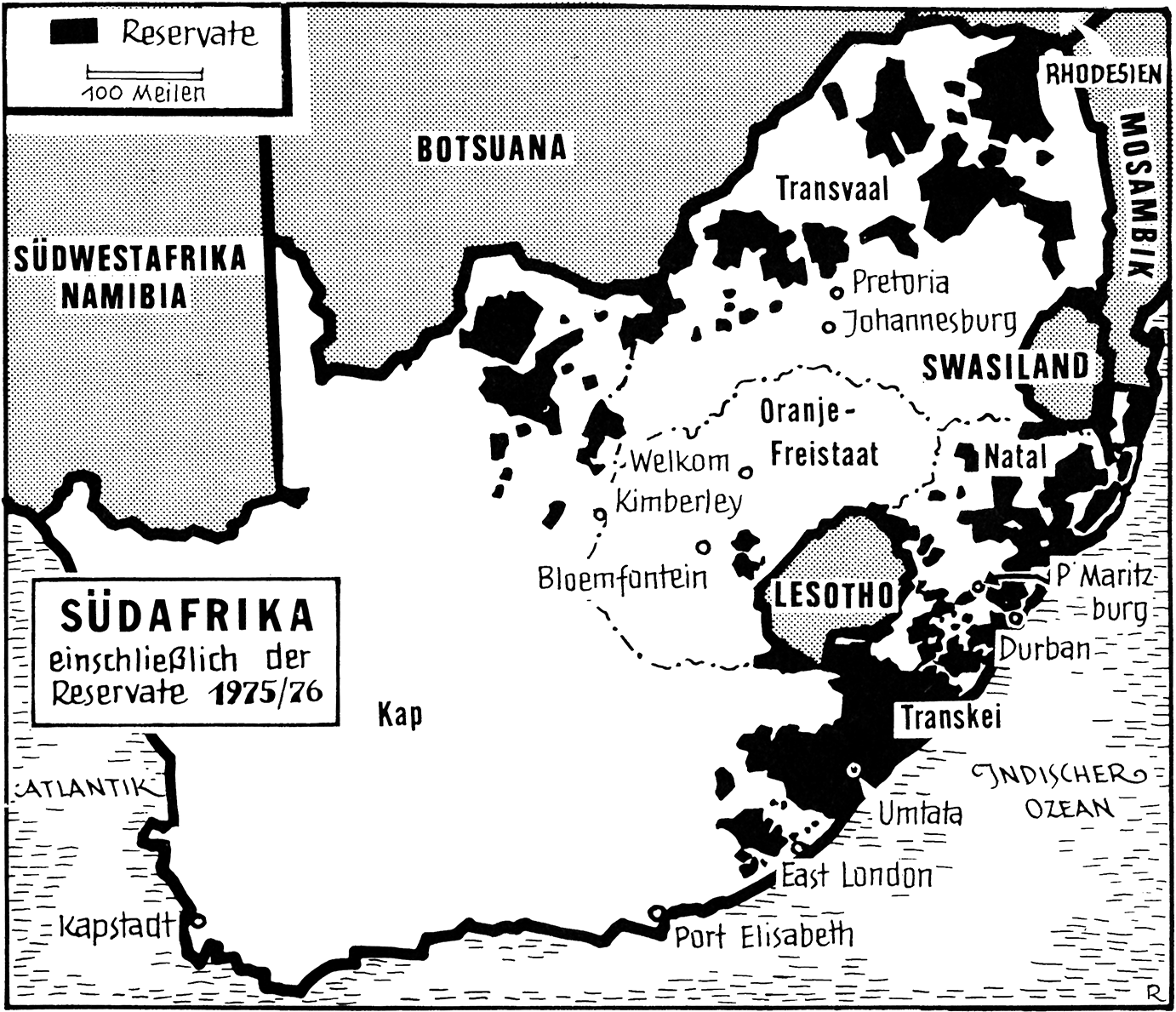

Dementsprechend war vorgesehen, daß die „Staaten“ („Heimatländer“, „Bantustans“) der zehn schwarzen „Nationen“, die jedoch eher als Reservate zu betrachten waren, politisch und administrativ aus der Republik Südafrika ausgegliedert werden sollten („Politik der inneren Dekolonisierung“). Den braunen Südafrikanern hingegen wurde innerhalb des weißen Rumpfstaats eine gewisse Autonomie zugestanden. Die schwarzen Staaten sollten dabei zusammen nur einen recht kleinen Teil der Fläche Südafrikas (knapp 13 Prozent) umfassen und zudem nicht über ein geschlossenes Gebiet verfügen. Da in ihnen nur etwa 0,9 Prozent des Bruttosozialprodukts erzeugt wurde,3 sah sich die Mehrheit der arbeitsfähigen Bevölkerung in den Reservaten gezwungen, diese zu verlassen und im „weißen“ Südafrika Arbeit aufzunehmen. Dadurch lebte jeder zweite schwarze Südafrikaner im „weißen“ Südafrika, wo er politisch rechtlos und darüber hinaus einem rigiden System der Segregation und der Diskriminierung (nicht zuletzt am Arbeitsplatz) unterworfen war.

Den rund 4,3 Millionen weißen Afrikanern, Vertretern der „Ersten Welt“, standen in der Mitte der siebziger Jahre als Vertreter der „Vierten Welt“ die oft brutal ausgebeuteten, allerdings in den modernen Sektoren einer Volkswirtschaft häufig wenig leistungsfähigen rund 18 Millionen schwarzen Südafrikaner gegenüber. Neben den schwarzen und weißen Afrikanern, den

- Weitere Zahlen bei Jürgen Blenck und Klaus Frhr. von der Ropp, Republic of South Africa: Is Partition a Solution?, in: South African Journal of African Affairs, 1/1977, S. 28.

Hauptakteuren im Ringen um die Zukunft Südafrikas, spielten die knapp 2,4 Millionen gemischtrassigen („Coloureds“) und 0,7 Millionen indienstämmigen („Inder“) Südafrikaner eine untergeordnete Rolle; ihr Widerstand gegen die bestehende Ordnung fand seine Grenzen in ihrer Furcht vor einer völligen Machtumkehr zugunsten der Schwarzen.

Die Situation der schwarzen Südafrikaner war durch politische Unterdrükkung sowie wirtschaftliche und soziale Benachteiligung gekennzeichnet. Der Staat übte eine minutiöse Kontrolle der Zuwanderung schwarzer Arbeitskräfte aus den Reservaten in den hochindustrialisierten Rumpfstaat aus. Den Schwarzen wurde nur die Ausübung bestimmter Berufe gestattet. Im Vergleich zu den Weißen war die Entlohnung oft miserabel, es herrschte weitgehende Rechtlosigkeit am Arbeitsplatz. Die Aufwendungen für die Erziehung schwarzer, brauner und weißer Kinder unterschieden sich gewaltig, mit dem Ergebnis, daß den schwarzen in der Regel nur eine dürftige Ausbildung zuteil wurde. Gegenüber dem zunehmend totalitären Polizei- und Justizapparat waren die Schwarzen so gut wie ohnmächtig. Alle diese Faktoren trugen in den

Südafrika zwischen friedlichem Ausgleich und Gewalt

schwarzen Städten Südafrikas dazu bei, eine vorrevolutionäre Stimmung entstehen zu lassen.

Auch in den Reservaten war die Stellung der Schwarzen, um in der Sprache der bibeltreuen Calvinisten zu bleiben, weitgehend die von „Verworfenen“. Als erstes dieser Reservate wurde die Transkei im Herbst 1976 in eine scheinbare Unabhängigkeit entlassen; es folgten später BophutaTswana und Venda. Nach der offiziellen Lesart sollten diese „Heimatländer“ späterhin gemeinsam mit Südafrika ein südafrikanisches Commonwealth bilden, möglicherweise sogar eine Konföderation südafrikanischer Staaten. Jedoch stieß diese Version von vornherein auf wenig Glauben, da das Fortbestehen der absoluten Abhängigkeit der Reservate von dem „weißen“ Kernland in der Konzeption angelegt war. Beispielsweise bestand BophutaTswana, eines der zehn „Heimatländer“, von vornherein aus sechs voneinander getrennten Gebieten von zusammen 40000 qkm und bildete damit eine Art schwarzer Inseln in einem weißen Meer. Alle Reservate zusammen umfaßten, wie bereits erwähnt, nicht ganz 13 Prozent der Gesamtfläche Südafrikas. An der Landwirtschaft hatten sie einen Produktionsanteil von 4,68 Prozent; am Bergbau von 3,35 Prozent; an der Industrie 0,12, am Bauwesen 0,10 Prozent. Ein Bündnis gleichberechtigter Staaten war damit von Anfang an ausgeschlossen.

Zusätzliche Probleme ergaben sich für die Regierungen der Reservate aus der Umsiedlung nicht oder nicht mehr produktiver schwarzer Arbeitskräfte aus den weißen Industriezentren in die in den Reservaten gelegenen Lager, in denen unmenschliche Zustände herrschten, wie der später gebannte Franziskaner-Pater Cosmas Desmond eindringlich beschrieben hat.4 Auch hier schufen die weißen Südafrikaner selbst Brutstätten eines gegen sie gerichteten Umsturzes.

Widerstand und Kampf gegen die bestehende Ordnung haben vielleicht noch mehr als die Industrialisierung des Landes zur (jedenfalls zeitweiligen) Überwindung der tribalistischen Zerrissenheit der Schwarzen in Südafrika beigetragen. Es spricht vieles dafür, daß die schwarzen Südafrikaner unter diesem Druck weit mehr als etwa die Einwohner Ugandas, der Elfenbeinküste oder Nigerias zu einer einheitlichen schwarzen Nation geworden waren. Der

- Cosmas Desmond, The Discarded People. An Account on African Resettlement in South Africa, Middlesex 1971. „Bannung“ ist ein dem südafrikanischen Recht eigenes Rechtsinstitut. Eine „gebannte“ Person ist zwar nicht inhaftiert, unterliegt jedoch in ihrer physischen Bewegungsfreiheit, im Arbeitsleben, in ihren sozialen Kontakten usw. schärfsten Beschränkungen. Die Bannung wird von einer Behörde in der Regel für die Dauer von fünf Jahren ausgesprochen und ist gerichtlich nicht nachprüfbar. Vgl. auch The Emergency Report. The Fuse burns shorter, in: Sash, 9/1980, S. 5-7; 11-13. Dort sind erstmals von Schwarzen angestellte Berechnungen aufgeführt, nach denen sie durch die illegale Annahme einer Tätigkeit im „weißen“ Südafrika ihre Jahreseinkünfte selbst dann um ein Vielfaches steigern können, wenn sie dessentwegen (Verstoß gegen die Paßgesetze) alljährlich eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßen müssen.

um das „Afrikanerdom“ (Afrikanertum) gescharten Nation der Weißafrikaner aller Sprachgruppen stand wahrscheinlich in diesen Jahren eine geeinte schwarz-südafrikanische Nation gegenüber. Eine wachsende Zahl ihrer Sprecher forderte die Ersetzung der bestehenden Ordnung durch ein auf völliger Gleichberechtigung beruhendes multirassisches System („one-man-one-vote in einem Staat“). Überlegungen, wie innerhalb eines solchen unitarischen Staates den berechtigten Schutzinteressen der weißen und braunen Minderheiten Rechnung getragen werden könne, wurden selten angestellt. Umstritten war unter den schwarzen Führern nur noch der Weg, auf dem dieses Ziel zu erreichen sei: geduldiges Verhandeln, politisch motivierte Arbeitsniederlegungen oder Guerillakampf. 1975/76 war die häufig gehörte Losung der Ruf nach Black Power.

Südafrika und die schwarzafrikanischen Staaten

Die Erfahrungen während der Entkolonialisierung in Schwarzafrika zeigten, daß die Befreiungsbewegungen nicht vor bestehenden staatlichen Grenzen haltmachten. Vielmehr wurde der Kampf gegen die weiße Herrschaft in einer der Kolonien vielfach vom Territorium benachbarter Staaten aus geführt oder unterstützt, die bereits in die Unabhängigkeit entlassen worden waren. Daher konnte auch Südafrika nicht darauf vertrauen, daß es genüge, die Macht der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit im eigenen Lande zu behaupten. Die Zähigkeit, mit der Südafrika an seiner beträchtlichen Oberherrschaft über Südwestafrika festhielt, auch als die Vereinten Nationen ihm das Mandat entzogen hatten, und die Unterstützung der weißen Minoritäten in anderen Staaten, unter anderem in Rhodesien, zeigten deutlich, daß dies der südafrikanischen Regierung bewußt war. Es mußte im Interesse Südafrikas liegen, vor allem zu den neuen schwarzen Staaten im südlichen Teil des Kontinents ein ausgeglichenes Verhältnis zu finden.

In den ersten Jahren der Unabhängigkeit schwarzafrikanischer Länder hatte Südafrika jedoch in Überschätzung der eigenen Stellung das Interesse etlicher dieser jungen Staaten an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zurückgewiesen. Der damalige Ministerpräsident Hendrik F. Verwoerd sah in einem in Pretoria zu akkreditierenden (schwarzen) Botschafter Sambias 1964 „eine Viper am Busen Südafrikas“. Diese Haltung änderte sich erst, als man in Pretoria erkannte, daß das Fehlen solcher Kontakte die westlichen Industrieländer, die bei weitem wichtigsten Handelspartner Südafrikas, allmählich auf politische Distanz gehen ließ. Zu diesem Zeitpunkt war aber nur noch Malawi (1967) zur Aufnahme politischer Beziehungen bereit.

Selbst die mit Südafrika in einer Zoll- und Währungsgemeinschaft verbundenen Staaten Botswana, Lesotho und Swasiland waren nicht mehr willens, dem Beispiel Malawis zu folgen. Sie, wie die übrigen 43 OAU-Staaten, suchten

durch politische und, soweit möglich, wirtschaftliche Isolierung Südafrikas zum Sturz der dortigen Regierung und der bestehenden Ordnung beizutragen. Zum wirtschaftlichen Boykott konnten allerdings neben Botswana, Lesotho und Swasiland auch Sambia, Zaire, Mosambik und etliche andere OAU-Staaten nur sehr wenig beitragen. Denn mehr oder weniger alle Anrainer Südafrikas waren in mannigfacher Weise auf die Pflege und sogar den Ausbau ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zu dem einzigen Industriestaat des Kontinents angewiesen.

Die Rolle der Organisation für Afrikanische Einheit

Die 1963 gegründete OAU hatte Jahre hindurch, entgegen den weit höher geschraubten Erwartungen der militanten unter ihren Gründungsvätern, nicht einmal die Funktion eines innerafrikanischen Diskussionsforums, einer Art Vorhof zur Vollversammlung der Vereinten Nationen, gehabt. Aber gerade weil sie bei ihren Bemühungen um innerafrikanische Streitschlichtung, um wirtschaftliche Kooperation und Integration und um die Koordinierung der afrikanischen Interessen in internationalen Gremien wie UNCTAD versagte, gewannen ihre Anstrengungen zur Überwindung des Systems in Südafrika für sie eine geradezu existentielle Bedeutung. Auch in den Fragen des südlichen Afrika konnte sich die OAU aber letztlich erst Gehör verschaffen, nachdem sich die Vollversammlung (nicht hingegen der Sicherheitsrat) und eine große Zahl von Unter- und Spezialorganisationen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht in ihren Dienst gestellt hatten. Jahr für Jahr verabschiedete die UN-Vollversammlung mit sehr großen Mehrheiten Resolutionen, in denen zur Zusammenarbeit mit der OAU zur Befreiung im südlichen Afrika aufgefordert wurde. Die von der OAU betriebene Verabschiedung des „Internationalen Übereinkommens über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid“ durch die 29. UN-Vollversammlung (1974) war ein Höhepunkt dieses Engagements der Vereinten Nationen.5

Ansätze einer Entspannung zwischen OAU-Afrika und Südafrika

Eine spätere Geschichtsschreibung wird vielleicht zu dem Ergebnis kommen, daß Mitte der siebziger Jahre eine Chance vertan wurde, den Konflikt um die Republik Südafrika wenn nicht zu lösen, so doch in der Intensität der

- Für die Annahme dieser Konvention sprachen sich 91 Staaten aus. 26, darunter die Bundesrepublik Deutschland und die meisten ihrer Verbündeten, enthielten sich der Stimme. Portugal, Südafrika, Großbritannien und die USA stimmten gegen diese Resolution. Der Text dieser Konvention ist in deutscher Übersetzung in: VN, 2/1975, S. 57-58, abgedruckt.

drohenden Gewaltanwendung zu begrenzen. Denn die 1975/76 erstmals unternommenen Ansätze einer Entspannung zwischen der weiß afrikanischen Regierung in Pretoria und einigen Schlüsselstaaten der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) hätten, wären sie konsequent fortentwickelt worden, dazu beitragen können, einen gefährlichen Regionalkonflikt zu entschärfen.

Die Entspannungsbemühungen,6 die in den Jahren 1975/76 manche Hoffnung auslösten, nahmen ironischerweise ihren Anfang im Herbst 1974 in einer Debatte des Sicherheitsrats. In dieser Sitzung beantragten Kamerun, Kenia und Mauretanien, Südafrika wegen seiner Rassenpolitik aus den Vereinten Nationen auszuschließen. Der Antrag scheiterte am Veto Frankreichs, Großbritanniens und der USA. Im November 1974 schloß die Vollversammlung jedoch Südafrika faktisch aus dem UN-System aus, nachdem zuvor der hier zuständige Ausschuß die Akkreditierung der südafrikanischen Delegation zurückgewiesen hatte. Hier konnten die OAU-Staaten erstmals im UN-Rahmen ihre Auffassung durchsetzen, daß die Regierung in Pretoria illegal sei, da sie nur von einem Teil der Bevölkerung, den Weißen, gewählt worden war.7

In der Ausschlußdebatte vor dem Sicherheitsrat hatte der damalige Vertreter Pretorias, Botschafter Roelof F. Botha, Ende Oktober 1974 eine Rede gehalten, die manchen seiner Zuhörer die Hoffnung gab, Pretoria werde seine Rassenpolitik einschneidend ändern. Er kündigte an, seine Regierung wolle die auf Rasse und Hautfarbe basierende Diskriminierung aufheben.8 Diese Ankündigung erschien um so wichtiger, als der südafrikanische Ministerpräsident am Tag zuvor vor dem südafrikanischen Senat erklärt hatte, das südliche Afrika sei am Scheideweg angelangt, wo es zwischen Verhandlungen und eskalierender Gewalt zu entscheiden gelte. Der Staatspräsident Sambias, Kenneth D. Kaunda, begrüßte diese Initiative; er sprach von einer „Stimme der Vernunft, auf die Afrika und der Rest der Welt gewartet haben.“9 Weitere Hoffnung kam nach der Ansprache Premierminister Balthazar J. Vorsters vom

- Vgl. dazu David Hirschmann, Southern Africa: Détente? in: JMAS, 1/1976, S. 107-126. Vgl. ebenfalls Klaus Frhr. von der Ropp, Das südliche Afrika nach Portugals Rückzug, in: Außenpol., 1/1976, S. 80-97.

- Zu der Ausschluß-Debatte im Oktober 1974 vgl. UN Monthly Chronicle, 10/1974, S. 9-40. Zu dem faktischen Ausschluß Südafrikas aus den Vereinten Nationen vgl. Eckhart Klein, Zur Beschränkung von Mitgliedsrechten in den Vereinten Nationen. Eine Untersuchung zum Südafrika-Beschluß der Generalversammlung vom 12. November 1974, in: VN, 2/1975, S. 51-56. Man beachte in diesem Zusammenhang auch die sehr kritischen Äußerungen von Hans Dietrich Genscher, Dimensionen deutscher Außenpolitik heute, in: Außenpol., 4/1974, S. 363-374, bes. S. 372.

- Auszüge aus der Rede finden sich bei Colin Legum, Southern Africa: The Secret Diplomacy of Detente, in: Africa Contemporary Record. Annual Survey and Documents 1974-1975, New York 1975, S. A3-A15.

- Zit. nach Legum, ebd., S. A10.

5. November 1974 in seinem Wahlkreis Nigel auf. Dort führte der Ministerpräsident u.a. aus: „Gebt Südafrika eine Chance von sechs Monaten. Ich fordere nicht mehr als dies. Wenn Südafrika diese Chance erhält, so werdet Ihr überrascht sein zu sehen, wo das Land in etwa sechs oder zwölf Monaten stehen wird.“10 Weder damals noch später hat der Regierungschef präzisiert, welche Verbesserungen für die innere Ordnung Südafrikas oder aber dessen Stellung in der Welt er seinerzeit im Auge hatte. Vermutlich war er der Meinung, die internationale Stellung Südafrikas verbessern zu können, ohne die innere Ordnung seines Landes nennenswert zu modifizieren.

In den folgenden diplomatischen Gesprächsrunden, die sich aus diesem Ansatz entwickelten und sich von Ende 1974 bis 1976 hinzogen, bestanden – worüber sowohl Pretoria als auch seine schwarz afrikanischen Dialogpartner zunächst bewußt kaum sprachen – sehr unterschiedliche Vorstellungen. Pretoria war bereit, sich aus Rhodesien und Südwestafrika/Namibia zurückzuziehen und auch im übrigen dazu beizutragen, daß zur wirtschaftlichen und anderweitigen Zusammenarbeit mit Südafrika bereite Schwarzafrikaner in beiden Siedlerkolonien die Regierungsverantwortung übernahmen. Südafrika hätte sich wohl sogar damit abgefunden, daß in Salisbury Joshua Nkomo, Ndabaningi Sithole und der damals noch im Hintergrund stehende Robert Mugabe und in Windhoek Sam Nujoma die Herrschaft übernommen hätten.

Andererseits war Südafrika wohl kaum bereit, in seinem eigenen Bereich einschneidende Abstriche von seiner Politik der Apartheid zu machen oder darüber gar mit den von OAU und UN anerkannten südafrikanischen Befreiungsbewegungen African National Congress (ANC) und Pan Africanist Congress (PAC) zu verhandeln. Gerade das aber war Ziel der Gesprächspartner Pretorias aus Sambia, Tansania, Botswana und Mosambik einerseits, wie wohl auch Liberias, Senegals und der Elfenbeinküste andererseits.

Zumindest der erstgenannten Staatengruppe („Frontstaaten“) ging es darum, das durch die Lösung der Konflikte um Rhodesien und Südwestafrika/Namibia zu schaffende Klima des Vertrauens zu nutzen, einen inner-südafrikanischen Dialog zwischen Pretoria und ANC/PAC zu initiieren, der schließlich zu einem Machtwechsel in Südafrika führen würde. Der Staatspräsident von Tansania, Julius K. Nyerere, machte dies in einer Rede vor einer OAU-Ministerratskonferenz im April 1975 in Dar-es-Salaam deutlich.11

- Zit. nach South African Institute of Race Relations (Hrsg.), A Survey of Race Relations in South Africa 1975, Johannesburg 1976, S. 284.

- Auszüge aus der Rede in: Colin Legum, Southern Africa: How the Search for Peaceful Change Failed, in: ders. (Hrsg.) Africa Contemporary Record. Annual Survey and Documents 1975-1976, New York 1976, S. A39-A57.

Gespräche über die Zukunft Rhodesiens

Eine der diplomatischen Initiativen spielte sich zwischen Südafrika und Sambia ab und beschäftigte sich mit dem Schicksal Rhodesiens. Als der rhodesische Ministerpräsident Ian Smith in seiner Ansprache zur Jahreswende 1974/75 in Salisbury erklärte, es werde „keine dramatischer Änderungen geben“,12 mußte er wissen, daß Lusaka und Pretoria längst anderes beschlossen hatten. Beider Interessen geboten die möglichst umgehende Lösung des Streits um Rhodesien: Die Regierung in Lusaka hoffte, dadurch ihre den Außenhandel schwer belastenden Transportprobleme wie auch andere Wirtschaftsfragen besser meistern zu können. Hinzu kam die Furcht, durch die gegen Joshua Nkomos Guerilleros gerichteten Schläge rhodesischer Luftwaffen- und Heereseinheiten selbst in den Rhodesien-Krieg gezogen zu werden. In Südafrika hingegen hatte man erkannt, daß Pretoria sich nach dem Machtwechsel in Maputo (ehemals Lourenço Marques) ökonomisch und militärisch über Gebühr engagieren müßte, wenn es einen Sieg der schwarzen Guerillakämpfer, die nunmehr über die mehr als 1000 km lange Grenze mit der Volksrepublik Mosambik eindringen konnten, verhindern wollte.

Die dem Rhodesien-Konflikt gewidmeten zahlreichen Konferenzen in Kapstadt, Pretoria, Salisbury und Lusaka brachten ab Oktober 1974 für etwa ein Jahr – teils in aller Offenheit, teils bei geheimen Kontakten – hohe und höchstrangige Repräsentanten von Regierung und anderen Organisationen zusammen, die zuvor über Jahre hinweg einander mit Waffen und öffentlichen Attacken bekämpft hatten: Vertreter der Regierungen Botswanas, Tansanias, Mosambiks, Rhodesiens, der mal gespaltenen, dann geeinten, dann wieder gespaltenen und einander bekämpfenden rhodesischen Befreiungsbewegungen sowie nicht zuletzt die beiden Hauptakteure aus Lusaka und Pretoria. Südafrikanische Regierungsstellen behandelten dabei die rhodesischen Machthaber hier und da wie Befehlsempfänger, um sie daran zu hindern, Pretorias Vorstellungen von einer Neuordnung der politischen Verhältnisse in Salisbury zu durchkreuzen. Wahrscheinlich verfuhren die Vertreter Präsident Kaundas mit den Repräsentanten der aus Sambia heraus operierenden Befreiungsbewegung ähnlich.

Gleichwohl brachten die Verhandlungen nur Teilerfolge, wie die Freilassung einiger seit etwa zwölf Jahren in Rhodesien inhaftierter schwarzer Nationalisten, darunter Nkomos und des damals hoch eingeschätzten Sithole. Im übrigen aber standen sich die schwarzen und weißen Rhodesier nach wie vor mit ihren unvereinbaren Vorstellungen gegenüber: Die Befreiungsbewegungen bestanden auf der unverzüglichen Übertragung der Regierungsverantwortung, während die Regierung Smith dies durch die Vereinbarung einer mehrjährigen

- The Rhodesian Financial Gazette, 3. 1. 1975, S. 1.

Übergangsfrist oder die verfassungsmäßige Verankerung eines qualifizierten Wahlrechts zu verhindern suchte.

Die Verfassungsgespräche scheiterten aber schon in einer früheren Phase. Denn auch das spektakulärste Ereignis der beginnenden Entspannungspolitik im südlichen Afrika, das Zusammentreffen schwarzer und weißer Rhodesier Ende August 1975 auf der Sambesi-Brücke zwischen Livingstone (Sambia) und Victoria Falls (Rhodesien), dem auch Kaunda und Vorster beiwohnten und das der Vorbereitung einer in Salisbury abzuhaltenden Verfassungskonferenz dienen sollte, schlug fehl: Da die Regierung in Salisbury sich weigerte, den aus dem Exil in Sambia und Mosambik anreisenden Guerilleros und anderen Unterhändlern dieser Verhandlungsrunde für deren Dauer Immunität zuzugestehen, fand diese Verfassungs-Konferenz überhaupt nicht statt.

Zu einem Fehlschlag wurden auch die Anfang 1976 aufgenommenen, gleichfalls von Pretoria und Lusaka unterstützten Verhandlungen der Regierung Ian Smith mit Joshua Nkomo und seinen Gefolgsleuten. Innenpolitische Rücksichtnahmen wie auch die Sorge, in absehbarer Zeit selbst das Opfer eines wirtschaftlichen Boykotts zu werden, hinderten Pretoria zu dieser Zeit noch daran, die Regierung in Salisbury durch die Drohung mit ökonomischen Sanktionen zum Nachgeben zu zwingen. So nahm der rhodesische Buschkrieg in der Folgezeit von Monat zu Monat an Brutalität zu und trat damit in seine noch fast vier Jahre währende blutigste Phase ein.

Ansätze zu einem Ausgleich zwischen OA -Afrika und Südafrika

In den Jahren 1974 bis 1976 kam es außerdem zu Gesprächen zwischen der südafrikanischen Regierung und einigen weiteren schwarzafrikanischen Staaten auf hoher Ebene. Diese Kontakte waren um so bemerkenswerter, als sie in einem Kontrast zu der offiziellen Haltung der OAU standen. So bestätigte die zwölfte Gipfelkonferenz afrikanischer Staats- und Regierungschefs in Kampala die im April 1975 von der neunten außerordentlichen OAU-Ministerratssitzung verabschiedete Erklärung von Dar-es-Salaam, in der es hieß, die Regierung in Pretoria sei ein „Produkt kolonialer Eroberung, das nun als eine ausgewachsene faschistische Macht handelt und auf die Verewigung der unbarmherzigen Beherrschung des eingeborenen Volkes aus ist“. Ferner forderte die OAU ihre Mitglieder auf, „einig in der Politik der Isolierung Südafrikas und der Ächtung seines Apartheid-Regimes“ zu bleiben.13 Entgegen den Vorstellungen u.a. des Gastgeberlandes Uganda und einiger anderer progressiver Staaten befaßte sich die OAU in Kampala allerdings nicht mit der

- OAU-Resolution (hektogr. Dokument) CM 428/XXV. Vgl. dazu Klaus Frhr. von der Ropp, Die OAU im internationalen System der mittsiebziger Jahre, in: Internationales Afrika Forum, 9-10/1975, S. 510-518.

Frage, ob die Republik Südafrika überhaupt ein unabhängiger Staat oder lediglich eine Kolonie sei. Der Pan Africanist Congress (PAC) hatte dazu in Kampala ein später wichtig gewordenes Gutachten vorgelegt, in dem es u.a. heißt, „Azania“ (Südafrika) sei „ein halb-koloniales Land im Eigentum des imperialistischen Konsortiums seiner Investitions- und Handelspartner.“14

Im September 1974 besuchte – wie erst 1975 bekanntgegeben wurde – eine südafrikanische Delegation unter Führung von Premierminister Vorster Yamoussoukrou (Elfenbeinküste). Sie traf dort mit den Staatspräsidenten der Elfenbeinküste und Senegals, Félix Houphouet-Boigny und Leopold S. Senghor, zusammen. Über den Verlauf und eventuelle Ergebnisse dieser Besprechung wurde nichts bekannt; wichtig war aber, daß sich Südafrika hier erstmals eine Chance bot, aus seiner politischen Isolierung in Afrika herauszutreten. Der von südafrikanischen Zeitungen angekündigte Gegenbesuch der beiden Westafrikaner unterblieb zwar; immerhin besuchte an der Spitze einer ivorischen Delegation der Informationsminister der Elfenbeinküste, Laurent Dona Fologo, im September 1975 Südafrika. Diesen Besuch erwiderte der südafrikanische Informations- und Innenminister Connie Mulder im März 1976. Im Gefolge der ivorischen Initiative gab es verschiedene offizielle Begegnungen zwischen Vertretern der äquatorialafrikanischen Republiken Gabun und Zentralafrika einerseits und Pretorias andererseits, über die allerdings gleichfalls keine Einzelheiten bekannt wurden.

Wichtiger war der in aller Offenheit veranstaltete Besuch einer von Vorster geleiteten Delegation im Februar 1975 in Monrovia. Die liberianische Regierung lud auch Sam Nujoma, den im Exil lebenden Vorsitzenden der SWAPO, ein, ferner Gatsha Buthelesi, den profiliertesten der in Südafrika selbst agierenden schwarzen Politiker, sowie Robert Sobukwe, den Vorsitzenden dein Südafrika verbotenen PAC. Die beiden erstgenannten leisteten der Einladung Folge; der gebannten Sobukwe verweigerte Pretoria die Ausreise. Später klagte das Christian Institute of Southern Africa in Johannesburg mit dem Wortspiel, Pretoria habe seine Politik der Entspannung nach außen nicht nach innen um eine Komponente der „détente“, sondern eine solche der „detention“ ergänzt.

Nach mehr oder weniger deutlichen Äußerungen aller Gesprächspartner Pretorias war das Ziel ihrer Gespräche die baldige Überwindung der südafrikanischen Apartheid-Politik.15 So forderte Staatspräsident Senghor die südafrikanischen Besucher auf, alle auf Robben Island oder anderweitig inhaftierten politischen Gefangenen freizulassen. Ferner schlug er vor, eine

- Dieses Gutachten trägt den Titel P.A.C. Case against the Racist South Africa's Legal International Status of Independent Sovereign State und wurde bislang nur als hektographiertes Manuskript für die 12. OAU-Gipfelkonferenz (Kampala 1975) veröffentlicht.

- Dazu Africa Research Bulletin (Political, Social and Cultural Series), 2/1975, S. 3522; 3/1975, S.3552f., 4/1975, S. 3585 f.; 5/1975, S. 3619 f.; 9/1975, S. 3750 f.; 10/1975, S. 3783; 1/1976, S. 3888. Ferner Legum, Southern Africa ... , a.a.O. (Anm. 11), S. A47f.

Kommission senegalesischer Juristen zum Studium der Apartheid und der Möglichkeit ihrer Überwindung nach Südafrika zu entsenden.

Der ivorische Informationsminister Dona Fologo nahm von seinem zehntägigen Aufenthalt in Südafrika (die Transkei eingeschlossen) offenbar äußerst negative Eindrücke mit nach Abidjan. Er äußerte danach, der südafrikanische Rassismus sei Gift, die Apartheid habe ihn und seine Begleiter angewidert. Jedoch fügte er hinzu, im Interesse des. Friedens wolle man trotzdem weiter mit Pretoria sprechen. In Beantwortung der scharfen Kritik aus vielen OAU-Ländern erklärte er der ivorischen Tageszeitung Fraternité Matin: „Wir akzeptieren die undankbare und furchterregende Aufgabe, und dies in einem Klima ständiger Verdächtigungen, ja manifestierter Feindschaft unser eigenen Brüder, die Grenzen des Reichs der Furcht, des Rassismus, des Hasses zu zerschlagen, auf daß auf afrikanischer Erde der Frieden und die Gerechtigkeit triumphieren ...“.16 Die Eindrücke, die sein Informationsminister vor Ort gesammelt hatte, trugen wohl entscheidend dazu bei, daß Houphouet-Boigny ein halbes Jahr später zwar noch dessen südafrikanischen Amtskollegen Mulder empfing, jedoch mit seiner Kritik an den Zuständen in Südafrika nicht mehr zurückhielt.

Der Wert des Dialogs aus südafrikanisclver Sicht

Die Bilanz des für Pretoria kostspieligen Versuchs einer Öffnung nach OAU-Afrika blieb somit äußerst mager: Es war den weißen Afrikanern nicht einmal gelungen, mit auch nur einem anderen afrikanischen Staat wenigstens konsularische Beziehungen aufzunehmen oder einen Austausch von offiziellen Handelsmissionen zu vereinbaren.

Gatsha Buthelesi und selbst schillernde Gestalten wie Kaiser Matanzima (Transkei) und Lucas Mangope (BophutaTswana) sahen den Wert der Kontakte Pretorias mit OAU-Afrika einzig darin, daß dadurch das Zustandekommen eines Dialogs zwischen Schwarz und Weiß zur Überwindung der Apartheid in der Republik selbst erleichtert würde. 1975/76 kam es dann auch zu verschiedenen Konferenzen zwischen ihnen und Pretoria und anderen Verantwortlichen aus den Heimatländern. Außer außenpolitischen Überlegungen hätte auch die in diesen Jahren deutlich sichtbar werdende Existenz einer schnell wachsenden militanten schwarzen Opposition Pretoria zur Eile mahnen müssen. Die weißafrikanische Regierung war jedoch nicht in der Lage, auf die Herausforderung durch das schwarze Südafrika konstruktiv zu reagieren. Während Schwarze an der University of the North (Turfloop), in

- Zit. nach Jeune Afrique, 3. 10. 1975, S. 25. S. dazu ferner die Berichterstattung über den Besuch in: Fraternité Matin, 11./12.10.1975, S. 22: Ziel des Dialogs ist „défaire ce noeud de peurs et de haines quest l'APARTHEID“; 13.10.1975, S.20 f. und 14.10.1975, S. 18 f.

Durban und Johannesburg in Demonstrationen ihre Sympathien für die Machtergreifung der Befreiungsbewegung FRELIMO in Mosambik erkennen ließen, waren Vorster und sein Kabinett nicht bereit oder nicht imstande, ihren moderaten schwarzen südafrikanischen Gesprächspartnern mehr als sehr bescheidene Zugeständnisse zu machen.

Damit wurde wahrscheinlich die letzte Chance vertan, die gemäßigten Führer der Schwarzen, vor allem Gatsha Buthelesi, zu einer Alternative zu ANC/PAC und den starken, mit diesen Bewegungen sympathisierenden Gruppen des Black Consciousness Movement17 aufzubauen. Die letzteren lehnten den Besucheraustausch zwischen Südafrika und OAU-Afrika übrigens in rigoroser Sprache ab. Für sie galt es, wie für die OAU, auf der Stelle den einzig erfolgreichen Weg zur Systemveränderung, den des bewaffneten Kampfes, zu beschreiten.18 Auf ihn wollten sie sich konzentrieren, statt mit Dialog- und Entspannungsinitiativen Zeit zu vergeuden.

Für die Regierung in Pretoria und die sie tragende Mehrheit der Weißen lag der Wert der Kontakte mit OAU-Staaten in der Möglichkeit, ihre Haltung zu erläutern. Viele der in Südafrika politisch handelnden Weißen waren der Meinung, die Spannungen zwischen ihrem Land und dem übrigen Afrika wie auch dem Westen resultierten entweder aus böswilliger Propaganda der anderen („kommunistischen“) Seite oder beruhten auf Mißverständnissen. Das sollte im Dialog mit den offiziellen Vertretern der OAU-Staaten richtiggestellt werden; dann, so hoffte man, werde der Weg zur entwicklungspolitischen und anderweitigen Zusammenarbeit zum Nutzen aller frei sein. Manche afrikaanssprachige Medien verstiegen sich im ersten Halbjahr 1975 sogar zu der abstrusen Annahme, Südafrika werde in absehbarer Zeit Mitglied der OAU werden und dann nicht mehr Zielscheibe ihrer permanenten Angriffe sein.

Die englischsprachigen Medien wie etwa die Tageszeitungen Rand Daily Mail und The Star legten hier eine vergleichsweise realistische Betrachtungsweise an den Tag. Sie wiesen unaufhörlich auf das Erfordernis eines inner-südafrikanischen Ausgleichs hin, sollte die nach außen gerichtete Entspannungspolitik von Erfolg gekrönt werden. Allerdings blieben sie die Antwort auf die ihnen von der Regierung in Pretoria mit Recht gestellte Frage schuldig, wie die beiden Postulate nach Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Mehrheit und nach einer machtpolitischen Absicherung des Existenzrechts der Minderheiten zu realisieren seien.

- Zu diesen Gruppen zählen u.a. Vereinigungen schwarzer Studenten, schwarzer Schüler, schwarzer Lehrer, schwarzer Schriftsteller und Journalisten und schwarzer Gewerkschaftler.

- Vgl. hierzu die Artikel Détente in its tue perspective, in: SASO Newsletter, 1/1975, S. 20-21, und What is there to talk about?, in: Azania News, 4/1975, S. 4-8. Demgegenüber vgl. Gatsha Buthelezi, In this approaching hour of crisis. A message to South Africa from Black South Africa, in: Pro Veritate, 9/1976, S. 2-5. Vgl. damit seine frühere Ansprache My Concept of a Federation for South Africa, in: Rand Daily Mail, 17.1.1974, S. 11.

An diesem Punkt, an dem die englischsprachige Presse versagte, versagte auch die große Masse der weißen Südafrikaner. Nur sehr wenige hatten den Mut, klare Vorstellungen von einer politischen Ordnung für Südafrika, die radikal von den bestehenden Verhältnissen abwich, in der Öffentlichkeit zu vertreten. Auch wenn sie nicht Gefahr liefen, wie der frühere Bischof der Niederdeutsch Reformierten Kirche, Beyers C. F. Naudé, auf]ahre durch einen nicht anfechtbaren, in der Regel nicht einmal schriftlich begründeten Verwaltungsakt gebannt zu werden, so wurden sie doch unfehlbar als „verraaier“ (Verräter) stigmatisiert und damit gesellschaftlich völlig isoliert. Entsprechend unterentwickelt war die öffentliche Diskussion alternativer staatlicher Ordnungen.

Daher mag der Regierung in Pretoria bis etwa Anfang der siebziger Jahre selbst nicht bekannt gewesen sein, welchen Spielraum ihre (weißen) Wähler ihr für die Verhandlungen mit den schwarzen Südafrikanern zugestanden. Vor diesem Hintergrund kam einer 1978 veröffentlichten - auch in Südafrika wegen ihres hohen Informationswerts stark beachteten - Studie des Arnold~Bergstraesser-Instituts in Freiburg zur weißen Wandlungsbereitschaft wie auch schwarzen Wandlungserwartung in wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen große Bedeutung zu. Jahre vor der Veröffentlichung dieser Arbeit waren deren wichtigste Ergebnisse zumindest von der Tendenz her einer größeren Zahl führender Weiß- und Schwarzafrikaner in Südafrika bekannt; sie hätten daher schon Mitte der siebziger Jahre durchaus Gegenstand eines innesüdafrikanischen Dialogs sein können.

Die in dieser Studie ermittelte erstaunlich große Wandlungsbereitschaft afrikaans- und englischsprachiger Wähler sowie die noch erheblich größere Konzessionsbereitschaft der nicht in der Politik tätigen Eliten zeigten, daß die Regierung über einen wesentlich größeren Verhandlungsspielraum verfügte, als sie tatsächlich nutzte.19 So wurde aufgedeckt, daß, in Erkenntnis der Unhaltbarkeit des Status quo, viele Weiße bereit waren, eine konkordanzdemokratische Ordnung (d. h. ein System verfassungsrechtlich institutionalisierter Machtteilung) oder gar eine radikale territoriale Teilung des Landes als Ausweg aus dem südafrikanischen Dilemma zu akzeptieren.20 Die politische

- Vgl. Theodor Hanf, Heribert Weiland, Gerda Vierdag, Südafrika: Friedlicher Wandel?, Mainz, München 1978.

- Die zu diesen beiden Alternativen 1976 und später in Deutschland und Südafrika veröffentlichten Arbeiten waren gleichfalls in ihren Grundstrukturen seit Jahren in Südafrika bekannt, da ihre Verfasser sie dort intensiv diskutiert hatten. Vgl. dazu ebd., bes. S. 383-417; weiter Theodor Hanf und Heribert Weiland, Konkordanzdemokratie für Südafrika?, in: EA, 23/1978, S. 755-770. Einer radikalen Teilung des Landes reden das Wort Jürgen Blenck und Klaus Frhr. von der Ropp, Republik Südafrika: Teilung als Ausweg?, in: Außenpol., 3/1976, S.308-324. Dazu kommentierend die folgenden Beiträge: Newell Stultz, Transkei Independence in Separatist Perspective, in: South Africa International Quarterly, 1/1977, S. 10-26 und Gavin Maasdorp, Forms of Partition, in: Robert I. Rotberg und John Barratt, Conflict and Compromise in South Africa, Lexington/Toronto 1980, S. 107-146, P. L. Moorcraft, Towards the Garrison State, in: F. McA. Clifford Vaughan (Hrsg.), International Pressures ad Political Change in South Africa, Cape Town 1978, S. 86-105. Zu den internationalen Reaktionen vgl. Klaus Frhr. von der Ropp, Is Territorial Partition a Strategy for Peaceful Change in South Africa?, in: International Affairs Bulletin, 1/1979, s. 36-47.

Führung Südafrikas war jedoch in diesen Jahren entweder ein Opfer der eigenen Ideologie, oder sie war einfach zu unbeweglich, um über solche Kompromißformeln mit gemäßigten Politikern aus den Reservaten, mit dem Präsidenten der Befreiungsbewegung INKATHA, Gatsha Buthelesi, oder gar mit den Repräsentanten der Befreiungsbewegungen ANC und PAC zu sprechen.

Dies erscheint um so bedauerlicher, als die schwarzen Südafrikaner in jenen Jahren noch nicht eine bedingungslose Kapitulation der Weißen erwarteten.21 Auf der anderen Seite war die Regierung um die Mitte der siebziger Jahre wohl zu gewissen Änderungen innerhalb des Systems bereit. Es hätte damals eine Art Apartheid mit menschlichem Antlitz entstehen können. An der Unfähigkeit Pretorias, die von den Weißen diktierte Ordnung durch eine neue Ordnung zu ersetzen, die mit den Repräsentanten aller Bevölkerungsgruppen ausgehandelt war, mußte der Versuch eines Ausgleichs mit dem übrigen Afrika scheitern.

Der Aufstand von Soweto

Diesem Scheitern folgten in den Jahren 1976/77 schwere Unruhen22 unter der schwarzen und der gemischtrassigen, nicht jedoch der indienstämrnigen Bevölkerung. Sie übertrafen den Aufruhr der frühen sechziger Jahre an Intensität (allein 1976 gab es 575 Tote) und politischen Folgen bei weitem. Das wichtigste Ereignis war der Aufstand in der schwarzen Stadt Soweto.

Bereits Wochen vor der Explosion vom 16. Juni 1976 hatten weiße Afrikaner, die – wie Fred van Wyk, Direktor des South African Institute for Race Relations – Kontakte zum schwarzen Südafrika unterhielten, warnend darauf hingewiesen, daß die Schwarzen sich gegen die gleichberechtigte Einführung des Afrikaans (neben dem Englischen) als Unterrichtssprache zur Wehr setzen würden. Diese Warnung, dem Unterdrückten nicht auch noch die Sprache des Unterdrückers aufzuzwingen, wurde von der Regierung, insbesondere von den verantwortlichen Ministern Andries Treurnicht und Michael C. Botha, allem Anschein nach in den Wind geschlagen („defätistisches Gerede“, „liberales Geschwätz“, „kommunistische Unterwanderung“).

- Vgl. Hanf, Weiland, Vierdag, Südafrika ..., a.a.O. (Anm. 19), S. 255-382.

- Zu dem Anfang 1980 veröffentlichten offiziellen Bericht des Richters Petrus Cillié über Soweto s. vor allem Beeld, vom 1.3.1980, S. 1 f., 6 f., und Rand Daily Mail, 1.3.1980, S. 1, 4 ff.

Am 16.Juni 1976 formierten sich etwa 20000 junge Schwarze zu einem Protestmarsch, der sie zu einer Kundgebung des Protestes-in das Sportstadion von Orlando-West (Soweto) führen sollte. Sie trugen zahlreiche Spruchbänder mit Aufschriften wie „Zur Hölle mit Afrikaans“, „Nein zum Afrikaansen, der Sprache der burischen Unterdrücker“, „Afrikaans ist nur eine Stammessprache“ mit sich. Ziel des Protests scheint daher zunächst wirklich nur gewesen zu sein, zu verhindern, daß ihnen das Afrikaans als Unterrichtssprache aufgezwungen wurde.

Bevor der Demonstrationszug den Ort der vorgesehenen Kundgebung erreichte, stellte sich ihm Polizei entgegen. Es kam zu Auseinandersetzungen, bei denen es auf beiden Seiten viele Opfer gab. Damit war der Funke an ein Pulverfaß gelegt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von den Straßenkämpfen zwischen aufständischen Schwarzen und der oft brutal vorgehenden Polizei über alle schwarzen Siedlungen Südafrikas. Ziele der anschließenden Schulboykotte, Protestmärsche und anderen Demonstrationen, der Plünderungen, Morde und Arbeitsniederlegungen war nun nicht mehr nur die Beseitigung des Afrikaans-Erlasses, sondern der Sturz der bestehenden Ordnung der Apartheid und die Verwirklichung der Forderung „one man on vote“ im unitarischen Staat.

Diese Forderung erhoben auch die schwarzen und später (im West Kap) gemischtrassigen Demonstranten in den schwarzen Trabantenstädten von Kapstadt, Port Elizabeth, Uitenhage, Pretoria und des übrigen Witwatersrand. Überall war die Zahl der Verletzten und der Toten unter den Schwarzen und Braunen hoch; überall wurden bei Angriffen auf Symbole weißer Macht wie auch auf das private Eigentum weiß afrikanischer Bürger (etwa Kraftfahrzeuge) große Schäden angerichtet. Den die Unruhen tragenden Schülern und Studenten („Soweto graduales“) war es gelungen, Soweto und in geringerem Maße andere Städte in kurzer Zeit zu politisieren. Überall begegnete man ihrem Black-Power-Gruß, der hocherhobenen geballten Faust. Die ältere Generation der Schwarzen beugte sich den Vorstellungen der Jungen, sie beteiligte sich an ihren Äußerungen des Protests. Im Verlauf der zweiten Hälfte des Protests mußten sämtliche Universitäten für schwarze und gemischtrassige Studenten von den Behörden wegen Aufruhrs in Turfloop, Ngoya, Fort Hare und Belleville geschlossen werden.

Es gelang den Organisatoren eines für Anfang November 1976 geplanten fünftägigen Generalstreiks jedoch nicht, diesen durchzuführen. Hätten sie hier Erfolg gehabt, so wäre die hochentwickelte und entsprechend empfindliche Wirtschaft des Landes auf das schwerste geschädigt worden. Aber fehlende Streikfonds, die Furcht, nach Beendigung nicht an den alten Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen, sowie organisatorische Fehlleistungen auf Seiten der Aufständischen ließen das Vorhaben scheitern. Bei allem Idealismus und aller Tapferkeit erwiesen sich die Jugendlichen als unfähig, das Regime zu erschüttern oder gar in seinem Bestand zu gefährden. Soweit bekannt, mußten

nirgendwo Streitkräfte zur Wiederherstellung der Ordnung eingesetzt werden. Die Polizei genügte, den oft in der Form diffuser Gewalt vorgetragenen Protest der Jugendlichen zurückzudrängen und zu überwinden.

Die weißen Afrikaner begegneten den Aufständischen fast ausnahmslos mit schlichtem Unverständnis. Sie waren zu sehr Opfer der eigenen Ideologie, als daß sie die Protestierenden hätten verstehen können. So war von weißafrikanischer Seite, die die Straßenschlachten und anderen Auseinandersetzungen fast ausschließlich über die Medien miterlebte, weit häufiger der Ruf nach Unterdrückung als nach Diskussion mit den Unterdrückten zu hören. Selbst die sehr wenigen, die anders reagierten, da sie begriffen hatten, daß die protestierenden Jugendlichen guten Grund für ihr Aufbegehren hatten, waren doch in der Regel nicht bereit, sich die Vorstellungen des schwarzen (und gemischtrassigen) Protestes zu eigen zu machen. Die Polarisierung zwischen Weiß und Schwarz war bereits zu weit fortgeschritten.

Dennoch blieben die Ereignisse, die sich mit dem Namen Soweto verbinden, nicht ohne beträchtliche Auswirkungen. Vor allem wurde dadurch die Haltung des Westens zu Südafrika nachhaltig beeinflußt: Wirtschaftler und Politiker in Nordamerika und Westeuropa erkannten, daß Südafrika in hohem Maße instabil war, daß schon ein geringfügiger Anlaß zu einer Wiederholung solcher Geschehnisse führen konnte. Die Sorge nahm zu, daß das Land früher oder später in eine bürgerkriegsähnliche Situation geraten könnte, die zur Zerrüttung der Wirtschaft führen würde.

Diese Aussicht mußte die westlichen Industriestaaten vor allem wegen der Tatsache beunruhigen, daß Südafrika für sie infolge seines außerordentlichen Reichtums an Bodenschätzen als Lieferant von Rohstoffen unentbehrlich ist; man hat die rohstoffarmen westeuropäischen Staaten geradezu als „captive allies“ Südafrikas bezeichnet. Beispielsweise verfügt Südafrika über 83 Prozent der bekannten Weltvorräte an Chromerz. Bei mehreren Mineralien wie den für den Umweltschutz zunehmend wichtig gewordenen Platinmetallen, bei Vanadium, Mangan und bestimmten Asbestsorten kommt Südafrika beinahe als einziger Lieferant neben der Sowjetunion in Betracht.

In dieser Lage neigten die westlichen Staaten unter dem Eindruck von Soweto verstärkt dazu, auf Südafrika Druck auszuüben, um die Regierung zu einer Änderung ihrer Einstellung zu den Schwarzen zu veranlassen. Nicht zuletzt fürchteten sie, die südafrikanische Politik werde im Laufe der Zeit der Sowjetunion die Chance bieten, Einfluß auf die Zukunft des Landes zu gewinnen, indem sie sich zum Protagonisten der schwarzen Mehrheit aufschwang und sie in ihrem Kampf um Selbstbestimmung nachdrücklich unterstützte. Entgegen der ursprünglichen Natur dieses Konflikts kam damit in diese Entwicklung eine Ost~West-Komponente hinein, die dazu angetan ist, Südafrika zum Schauplatz eines weltpolitischen Ringens werden zu lassen.