Klaus v. d. Ropp:

Beginn eines Dialogs zwischen Weiß und Schwarz in der Republik Südafrika?

Zu den deprimierendsten und zugleich nachhaltigsten Eindrücken, die der ausländische Besucher immer wieder aus der Republik Südafrika mitnimmt, gehört jener, daß außerhalb des wirtschaftlichen Sektors nur verschwindend geringe Kontakte zwlschen den Angehörigen der verschiedenen Rassen, der verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes bestehen. Die Menschen leben nebeneinander her, ohne voneinander Notiz zu nehmen. Fast hat es den Anschein, als seien sie einer gemeinsamen Sprache nicht mächtig. Viele mögliche Kontakte werden durch die „kleine“ Apartheid unterbunden; dazu zählt etwa der Group Areas Act, der die Bildung gemeinsamer Wohngebiete verhindert, ferner die rassische Separierung in Hotels, Restaurants, Parks, Vergnügungsstätten, Sportanlagen jeder Art, Kinos, Theatern usw.1

Aber die südafrikanische Wirklichkeit geht über diese systemimmanente Separierung hinaus. Auch ausgesprochen liberale Weiße, die aus ihrer Abscheu gegen das herrschende System keinen Hehl machen, die sich deshalb mit dem Gedanken tragen, das Land zu verlassen, vermeiden es in sehr vielen Fällen, gesellschaftliche Kontakte zu Nichtweißen zu unterhalten. Diese Einstellung gründet sich sicher zu einem großen Teil auf die Sorge, andernfalls von weißen Mitbürgern in der üblich unsubstantiierten und unqualifizierten Form als „Kommunist“ abgestempelt und damit sehr weitgehend isoliert zu werden. Aber darüber hinaus muß doch die Frage gestellt werden, inwieweit auch liberale Weiße an solchen Kontakten überhaupt interessiert sein können. Denn so sehr sie das derzeitige System verurteilen, so sind sie sich doch, anders als viele ausländische Kritiker der Republik Südafrika (RSA), über die nicht zu bestreitende Einzigartigkeit der Probleme Südafrikas im klaren. So erscheint es zumindest sehr zweifelhaft, ob bei einem multirassischen Treffen, wo, wie immer in Südafrika, die Diskussion um die Rassenprobleme dieses Landes im Vordergrund stehen würde, sich ein Konsensus über diese herstellen ließe. Die Fronten scheinen hier sehr erstarrt, erstarrter als mancher Anhänger der Progressive Party Colin Eglins und Helen Suzmans anzunehmen bereit ist. Es erscheint doch unwahrscheinlich, daß die Mehrheit der politisch interessierten schwarzen Südafrikaner bereit ist, das von der politischen Organisation der liberalen Weißen, der Progressive Party, propagierte System auf Dauer zu akzeptieren. Denn dieses System, das die Einräumung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht von der Hautfarbe sondern dem Einkommen, dem Ausbildungs- und Vermögensstand des einzelnen abhängig macht, wird wohl erst in einer noch sehr fernen Zukunft zu einer Majorisierung des politischen Lebens durch die nichtweißen oder gar die schwarzen Südafrikaner führen. Der liberale Weiße, der sich um Kontakte zu schwarzen Südafrikanern bemüht, wird für deren Probleme sehr viel mehr Verständnis haben als ein Anhänger der reaktionären Herstigte Nasionale Party Albert Hertzogs oder einer der zahlreichen Anhänger und Mitglieder des „verkrampte“ Flügels der regierenden Nationalist Party, die diese Probleme gar nicht sehen, weil sie sie nicht sehen wollen. Aber auch dem Liberalen wird es kaum jemals möglich sein, eine wirkliche Verständigung über Rassenfragen mit Angehörigen der anderen Bevölkerungsgruppen herbeizuführen.

Bei dieser ausgeprägten Kontaktarmut auf privater Ebene kann es nicht Wunder nehmen, wenn zumindest in der Vergangenheit auf offizieller Ebene gleichfalls kaum Gespräche zwischen Vertretern der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stattgefunden haben. So konnte zum Beispiel der sehr bedeutsame chief executive officer of the Zulu Territorial Authority, Gatsha Buthelezi, noch im Sommer 1971 - auf einer Reise durch die USA auf seine Eindrücke von dem südafrikanischen Premierminister angesprochen - zu Recht antworten, daß er Vorster nicht kenne. Aber hier scheint gerade in den letzten Monaten doch manches in Bewegung geraten zu sein. Einschränkend ist jedoch gleich zu bemerken, daß dies, soweit bekannt, nur für die Kommunikation Pretorias mit den politischen Führern der Bantu-Heimatländer, nicht aber mit den Vertretern jener acht Millionen schwarzer Südafrikaner (= über 53% der gesamten schwarzen Bevölkerung des Landes) gilt, die in den weißen Gebieten des Landes leben. Die größere Gesprächsbereitschaft der südafrikanischen Offiziellen kann durchaus eine erste Folge der Forderung verschiedener Staaten des schwarzen Afrika sein, vor dem von Houphouët-Boigny und anderen propagierten gesamtafrikanischen Dialog müsse ein innersüdafrikanischer Dialog stehen und zumindest erste Früchte getragen haben. Die größere Gesprächsbereitschaft kann aber auch darauf zurückzuführen sein, daß sich - außerhalb der RSA unverständlicherweise kaum zur Kenntnis genommen - in den letzten Jahren eine neue selbstbewußte Führungsschicht des schwarzen Südafrika herangebildet hat2).

Diese neue Elite zwingt zumindest dazu, jene vor allem im schwarzen Afrika und bei anderen Kritikern der RSA weit verbreitete Vorstellung von den politischen Führern der Bantu-Heimatländer als den Marionetten Pretorias auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Die Regierung Kenyas scheint dies sehr viel klarer als andere erkannt zu haben. Ihre Anregung3), die OAU möge die Einladung der Führer der Bantu-Heimatländer zu ihrer nächsten Gipfelkonferenz erwägen, verdient sicher eine sehr sorgfältige Prüfung. Ob der Vorwurf, eine Marionette Pretorias zu sein, mit dem sich vor allen anderen Kaiser Mantanzima immer wieder konfrontiert sieht, je berechtigt gewesen ist, wird sich wohl kaum jemals entscheiden lassen. Es sollte hier aber immer berücksichtigt werden, daß die bestehenden Machtverhältnisse die schwarzen Südafrikaner immer zu einem sehr vorsichtigen Taktieren gezwungen haben.

Denn das gegenwärtige System Südafrikas wird nicht, wie Pretoria immer wieder behauptet, durch „separate freedoms“ sondern durch „different degrees of freedom“ gekennzeichnet. Von London, Dar-es-Salaam oder Lusaka aus das System zu kritisieren, ist ein leichtes; wer dies in Umtata oder Nongoma tun will, ging zumindest in der Vergangenheit ganz andere Risiken ein. Von daher sollte man mit dem Vorwurf, hier seien schwarze Marionetten und Verräter am Werke, sehr vorsichtig sein. Immerhin hat niemand anders als Mantanzima schon vor Jahren Curwick Ndamse, dem die weiße Regierung unter Berufung auf das Gesetz zur Bekämpfung „kommunistischer“ Umtriebe jede politische Agitation untersagt hatte, zum Erziehungsminister der Transkei ernannt.

In den zurückliegenden Monaten haben nun verschiedene schwarze Politiker ihre Vorstellungen und Forderungen an Pretoria in einer bisher nicht bekannten Offenheit vorgebracht. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätten solche Äußerungen mit einiger, wenn nicht großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt, diese Politiker als „Kommunisten“ zu inhaftieren. Heute nimmt die Regierung des Pragmatikers Vorster solche Stellungnahmen zumindest hin. Sie hat (vielleicht endlich) erkannt, daß sie ihre Ziele mit schwarzen Marionetten nicht erreichen kann.

Der ohne jeden Zweifel hervorragendste Vertreter dieser neuen Elite ist der seit etwa eineinhalb Jahren amtierende chief executive officer of the Zulu Territorial Authority, Gatsha Buthelezi. Der heute etwas über vierzig Jahre alte Buthelezi, ein Urenkel des berühmten Zulukönigs Cetshwayo, studierte an der Universität von Fort Hare in der Ciskei „Bantu-Administration“ und Geschichte. Als Mitglied der multirassischen Liberal Party bis zu deren Ende der sechziger Jahre vom südafrikanischen Gesetzgeber erzwungenen Selbstauflösung, als ein Politiker, der auch zu der Progressive Party immer gute Beziehungen unterhalten hat, als persönlicher Freund Alan Patons war Buthelezi immer ein exponierter Gegner der Politik der Apartheid oder, wie sie heute offiziell heißt, der getrennten Entwicklung. Und es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß er nach wie vor dieser Meinung ist, daß er das Konzept der Apartheid nach wie vor für verfehlt hält. So äußerte er kürzlich, auf die Frage angesprochen, ob ein unabhängiges Zululand unter seiner Führung sich einer gegen die Weißen gerichteten, „kleinen“ Apartheid bedienen werde, man könne nicht ein Übel dadurch ausmerzen, daß man ein anderes einführe - Rassismus sei nicht durch Rassismus auszurotten4).

Wenn Buthelezi gleichwohl heute bereit ist, mit Pretoria zusammenzuarbeiten, so ist dies einzig darauf zurückzuführen, daß er heute die Realitäten der nicht hinwegzudiskutierenden südafrikanischen Machtverhältnisse anerkennt, besser hinnimmt. Allen Unkenrufen zum Trotz sind die Herrschaftsstrukturen der RSA auch heute noch ausgesprochen stabil, viel stabiler als die der meisten schwarzafrikanischen Länder. Und daran werden in absehbarer Zeit weder innere Unruhen, noch Angriffe von außen Entscheidendes ändern. Anders als die Politiker jener schwarzen Staaten, die sich, ohne über die erforderlichen eigenen Machtmittel oder zumindest zu allem bereite und entschlossene Verbündete zu verfügen, einem militanten Kurs gegen Pretoria verschrieben haben, ist Buthelezi Realist. So hat er kürzlich in den USA ausdrücklich festgestellt, die Probleme Südafrikas seien mit Gewalt nicht zu lösen5). Hier, aber vielleicht auch nur hier, begegnen sich seine politischen Vorstellungen mit denen Houphouët-Boignys, der auf der Pressekonferenz vom 28.April 1971 in Abidjan zu Recht äußerte, ein schwarzafrikanisch-südafrikanischer Krieg werde schon zu Ende sein, bevor der erste ivorische Soldat sein Koppel umgeschnallt habe6). Denn auch in absehbarer Zukunft werden die kämpferischen, technischen und organisatorischen Qualitäten der südafrikanischen Guerillas keinem Vergleich mit denen des Vietcong standhalten. Die Bemerkung Kenneth Kaundas, das südliche Afrika drohe zu einem zweiten Vietnam zu werden, ist von daher sicher unzutreffend.

Buthelezi und seine Mitstreiter haben erkannt, daß sie ihren Wunschtraum von einem südafrikanischen Einheitsstaat unter schwarzer Führung in den nächsten Jahrzehnten nicht werden verwirklichen können. Sie konzentrieren daher ihre Anstrengungen jetzt darauf, das bestehende System so zu modifizieren, daß die nichtweißen, besser schwarzen Südafrikaner das unter dem heutigen System maximal Erreichbare auch tatsächlich erreichen7). Diese schwarzen Politiker wollen das gegenwärtige System dahingehend modifizieren, daß zu Recht von einer getrennten Entwicklung und nicht, wie bisher, nur von Trennung gesprochen werden kann.

Wer die Ziele dieser schwarzen Politiker verstehen will, muß sich die heutige wirtschaftliche und rechtliche Lage der schwarzen Südafrikaner vor Augen halten. Die Architekten der Apartheid-Ideologie, darunter vor allem der 1966 ermordete Premierminister Hendrik Verwoerd, strebten die Aufteilung Südafrikas (einschließlich Südwestafrikas) in mehrere schwarze und einen weißen Siedlungsraum an (große Apartheid). In den zurückliegenden Jahren haben sich die Verantwortlichen der RSA eindeutig dahingehend festgelegt, daß diese Territorien in die staatliche Unabhängigkeit entlassen werden sollen. Soweit wie möglich sollen (neben den Indern und den Mischlingen) die schwarzen Südafrikaner, die auch dann noch in dem weißen Gebiet leben werden, außerhalb des wirtschaftlichen Sektors von den Weißen separiert werden (kleine Apartheid).

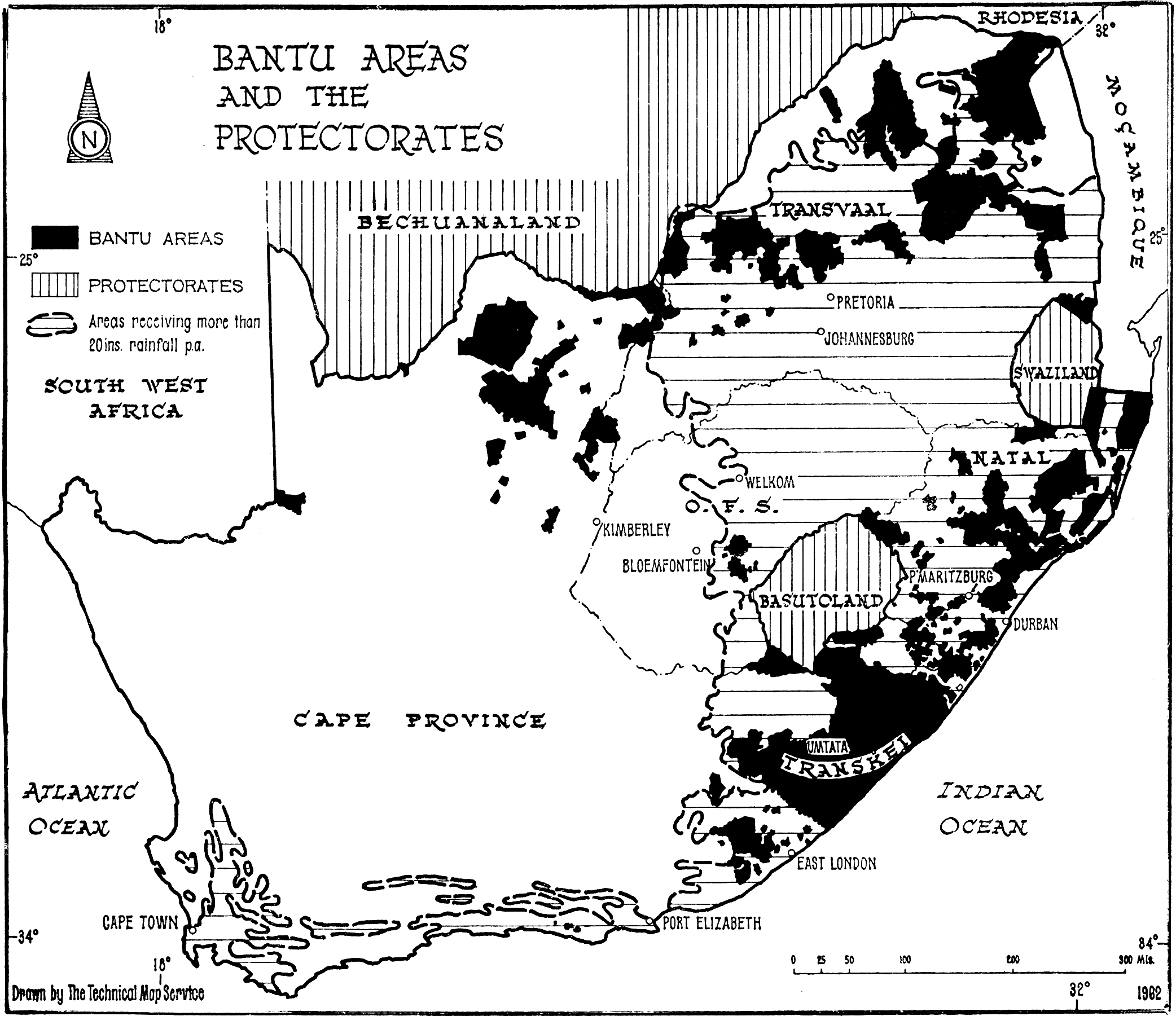

In der Praxis bietet heute die große Apartheid das folgende Bild: Die acht in der RSA (ausschließlich Südwestafrikas) gelegenen Bantu-Heimatländer bestehen aus 250 Territorien, die, vornehmlich im Norden und an der Ostküste der RSA gelegen, voneinander durch weiße Gebiete getrennt sind. Sie umfassen insgesamt 13,5% der Fläche der Republik, allerdings einen erheblich höheren Prozentsatz der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche des Landes. Nicht eines dieser Bantu-Heimatländer besteht aus einem zusammenhängenden Territorium; ein anderes gilt allerdings für die 10 (!) Bantu-Heimatländer im nahezu menschenleeren Südwestafrika. Dem Einwand, daß etwa das Zululand, das sich aus über dreißig Teilen zusammensetzt, in seiner derzeitigen Gestalt nicht lebensfähig sein werde, begegnet die hier schlicht törichte Propaganda Pretorias mit dem Hinweis, auch die USA (Festland, Alaska, Hawaii) und Großbritannien (Festland plus Nordirland) verfügten nicht über geschlossene Territo-

rien8). Pakistan, früher auch gerne in diesem Zusammenhang angeführt, wird hier heute nicht mehr erwähnt! Aber nicht nur ihre territoriale Zerrissenheit ist für die Bantu-Heimatländer kennzeichnend. Für sie ist nämlich auch charakteristisch, daß sie zu den wirtschaftlich am schlechtesten entwickelten Regionen des Landes gehören. Das ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß zwischen der herkömmlichen afrikanischen Subsistenzwirtschaft und der Landwirtschaft im europäischen Sinne Welten liegen, sondern auch darauf, daß „zufälligerweise“ die weitaus meisten Bergbau- und übrigen lndustriezentren in dem weißen Siedlungsraum liegen. Die Empfehlungen, die die Tomlinson-Kommission bereits Mitte der fünfziger Jahre im Auftrage der damaligen, gleichfalls von der Nationalist Party getragenen Regierung zur geographischen und wirtschaftlichen Konsolidierung der Bantu-Heimatländer erarbeitet hatte, sind bis heute auch nicht annähernd verwirklicht worden. Die schwarzen Gebiete sind bis heute die Armenhäuser der Republik geblieben. Daran wird sich auch dann nichts wirklich Entscheidendes ändern, wenn das bereits 1936 (!) verabschiedete Gesetz über die Übergabe zusätzlichen Landes an die schwarzen Bevölkerungsgruppen endlich verwirklicht sein wird.

Von der kleinen Apartheid hat selbst ein Mann wie der verstorbene Wilhelm Röpke, der den unbestreitbar unendlich schwierigen, wohl einzigartigen Problemen der RSA ein Höchstmaß an Verständnis entgegengebracht hat, gesagt: „Dies ist die - oft demütigende, kleinliche und erbitternde - Zurücksetzung und Sonderstellung der Schwarzen innerhalb der weißen Siedlungsgebiete.“9) Der Vollständigkeit halber sei, obwohl dieser Punkt im Rahmen dieses Beitrages eigentlich nicht interessiert, dem hinzugefügt, daß diese Maßnahmen nicht nur acht Millionen Schwarze treffen, sondern genauso die 2 Millionen Mischlinge, die im wesentlichen euro-malayischen, also nicht afrikanischen Ursprungs sind, und die 0,6 Millionen Südafrikaner indischer Herkunft. Diese dem Außenstehenden zu Recht oft völlig sinnlos erscheinenden Maßnahmen erbittern die Nichtweißen wahrscheinlich stärker als die politische Vormundschaft, der sie sehr weitgehend unterworfen sind. Denn mit der kleinen Apartheid werden Tag für Tag auch alle jene Menschen konfrontiert, die politisch völlig desinteressiert sind.

Will man den Versuch unternehmen, das politische Programm Buthelezis und seiner Mitstreiter durch ein Schlagwort zu demonstrieren, so müßte dies „Forderung nach Abschaffung des bestehenden Herr-Knecht-Verhältnisses“ lauten. Auf dieser Linie liegt die Forderung Buthelezis nach Schaffung eines „National Convention of the Leaders of all Races in South Africa“10). Die schwarzen Südafrikaner sind heute willens, ihre bisherige mehr oder weniger passive Rolle zu verlassen und einen aktiven Part zu spielen. Daß der südafrikanische Premierminister diesen Vorschlag umgehend und vehement zurückwies11), sollte nicht Anlaß zu falschen Schlüssen sein. Der Pragmatiker Vorster muß aus innenpolitischen Rücksichtnahmen davon absehen, solche Vorstellungen in der Uffentlichkeit unwidersprochen zu lassen. Alles das wird ihn und die „verligte“ Verantwortlichen auch der Nationalist Party aber kaum daran hindern, hinter den Kulissen mit Nichtweißen entsprechende Gespräche, wenn nicht gar Verhandlungen zu führen. Denn die Mehrzahl der führenden Persönlichkeiten der RSA, wenn auch wohl kaum die Mehrheit der (weißen) Wähler, scheint doch endlich zu der Erkenntnis gekommen zu sein, daß sich der derzeitige Zustand nicht auf unabsehbare Zeit wird aufrechterhalten lassen, mögen in der RSA auch entwicklungsmäßig nicht nur verschiedene Jahrhunderte sondern wahrscheinlich verschiedene Jahrtausende aufeinandertreffen.

Die Forderung nach mehr Land, mithin einer geographischen Konsolidierung der Bantu-Heimatländer, ist in den vergangenen Monaten in verstärktem Maße von den schwarzen Führern vorgetragen worden. Am meisten Aufsehen mußte hier die Forderung der Zulus nach Inkorporierung des noch zu erbauenden, für die Wirtschaft nicht nur Südafrikas so sehr wichtigen Tiefseehafens von Richard's Bay und der dazu gehörigen Industriekomplexe in ein (unabhängiges) Zululand erregen. Ähnliche Forderungen meldete, wenn auch vorerst nur in wenig konkreter Form, der sehr bedeutsame Vorsitzende des Exekutivrates des Maschangana-Stammlandes, Huddy Ntsanwise in sehr deutlicher Form an12. Daß sich der viel gescholtene und viel geschmähte Kaiser Mantanzima bereits seit Jahren einem solchen fordernden Kurs verschrieben hat, ist relativ unbekannt geblieben13). Ebenso wichtig wie eine territoriale Abrundung der Bantu-Heimatländer ist deren wirtschaftliche Erschließung. Bis heute kann die Masse der dort lebenden Afrikaner außerhalb der bloßen Bedarfsdeckungswirtschaft keine Arbeitsplätze finden. Das gilt in noch stärkerem Maße für jene Personen, die aus den weißen Gebieten in die Heimatländer „rückgesiedelt“ werden. Die kürzlichen Veröffentlichungen über die unglaublichen Zustände in den „Rücksiedler“-Lagern Sada, Dimbaza und Ilinge (alle in der Ciskei gelegen) haben die Dringlichkeit eines Kurswechsels hier abermals verdeutlicht14). Ob Buthelezi und seine Mitstreiter sich mit ihrem Verlangen nach einer industriellen Erschließung ihrer Länder in Pretoria werden durchsetzen können, ist angesichts der deprimierenden Geschichte der bisherigen Entwicklung dieser Territorien sehr zweifelhaft. So ging der Mitte der fünfziger Jahre abgeschlossene Tomlinson-Report davon aus, daß über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren jährlich mindestens 20 000 neue Industriearbeitsplätze geschaffen werden müßten; spätere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß p. a. 49000, 85000 oder gar 180000 neue Arbeitsstellen in den Bantu-Heimatländern zu schaffen seien - bisher sind jedoch jährlich nur 910 (wohl industrielle) zusätzliche Arbeitsplätze in den Bantu-Heimatländern eingerichtet worden15).

Viele „verligte“ Verantwortliche der RSA erkennen auch hier die Berechtigung der entsprechenden Forderungen Mantanzimas, Ntsanwises und Buthelezis an. So fordern etwa die an der Universität von Potchefstroom tätigen Lehrer seit einiger Zeit ihre weißen Mitbürger in ihrer sehr einflußreichen Schrift „Woord en Daad“ auf, sich darüber klar zu werden, daß die Probleme Südafrikas nur gelöst werden können, wenn die weißen Bevölkerungsgruppen einschneidende Opfer bringen. ln diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß Potchefstroom, auch heute noch eine streng calvinistisch orientierte Hochschule, die immer noch sehr gute Kontakte zu der Regierung des Landes unterhält, ursprünglich zumindest eine der kon-

servativsten Universitäten der RSA war. Diese Hochschullehrer, die nach wie vor überzeugte Anhänger der Politik derApartheid sind, haben wie andere „verligte“ Weiße die sehr schwer zu meisternde Aufgabe,die Masse derweißen Wähler von der Richtigkeit ihrer Thesen zu überzeugen. Schwierig ist dies Unterfangen schon deshalb, weil der weiße Wähler, von den Massenmedien nur erschreckend schlecht über die Geschehnisse im schwarzen Afrika und das Denken der schwarzen Südafrikaner informiert wird.

Selbst wenn es den schwarzen Politikern gelingen sollte, ihre Forderungen durchzusetzen, so werden sie, wenn auch in geringerem Maße als bisher, nach Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit genau wie Botswana, Lesotho und Swaziland (BLS-Länder) wirtschaftlich von Pretoria abhängig sein. Mit den BLS-Ländern und der dann Rest-RSA werden sie in der Southern African Economic and Monetary Union verbunden bleiben16). Ihre Position gegenüber Pretoria wird um so stärker sein, je engere Formen der politischen Kooperation sie untereinander finden. Dazu äußerte kürzlich der Chief Counsellor der Lebowa Legislative Assembly, Chief Mokeome Matlata, die Bantu-Heimatländer müßten sich zu einer Föderation zusammenschließen17). Solchen Vorschlägen wird man jedoch angesichts der sehr weitgehenden Erfolglosigkeit vor allem der politischen Integrationsansätze im subsaharischen Afrika mit größter Skepsis zu begegnen haben18).

Wie hinreichend bekannt ist, erschöpfen sich die Rassenprobleme Südafrikas bei weitem nicht in dem Erfordernis einer Konsolidierung der Bantu-Heimatländer. Viele jener Probleme, die sich daraus ergeben, daß heute 8 Millionen der insgesamt 15 Millionen schwarzen Südafrikaner in dem weißen Teil der RSA leben, sind viel schwerer, vielleicht überhaupt nicht zu lösen. Hier zeigt sich vielleicht die Ausweglosigkeit, in die Südafrika seine einzigartigen Probleme geführt haben. Wie drängend aber gerade auch diese Fragen sind, erhellt sich daraus, daß nach in dem offiziösen Blatt „Die Beeld“ veröffentlichten Schätzungen auf dem Gebiet der heutigen RSA im Jahre 2000 voraussichtlich 40 Millionen schwarze Südafrikaner, davon 25 Millionen in deren weißen Gebieten leben werden19). Unklar ist in diesem Zusammenhang allerdings, ob bei diesen Angaben die Bantu~Heimatländer in ihrer derzeitigen oder aber in der oben geschilderten, modifizierten Gestalt in Rechnung gestellt wurden. Aber auch in dem letzteren Fall werden in den weißen Gebieten immer Millionen schwarzer Arbeitskräfte benötigt werden und auch nur dort Arbeit finden. Gatsha Buthelezi hat vielleicht gerade alle die Ungerechtigkeiten und Demütigungen, die aufgrund der kleinen Apartheid das Leben dieser Menschen weitgehend prägen, im Auge gehabt, als er bei zahllosen Kundgebungen, u.a. in Soweto (noch vor wenigen Janren wären solche Veranstaltungen gerade hier wohl undenkbar gewesen), sinngemäß ausführte, es müsse endlich jene Mauer von Arroganz, Vorurteilen, Mißtrauen, Furcht, Egoismus und doppelter Moral fallen, die heute die verschiedenen südafrikanischen Bevölkerungsgruppen voneinander trenne. Viele Beobachter der südafrikanischen Szene erhoffen sich gerade hier von dem kürzlichen Staatsbesuch Hasting Bandas einen Durchbruch.

Die absolut schwierigste Frage bei einem innersüdafrikanischen Dialog wird die nach dem politischen Status der schwarzen Bürger in den weißen Gebieten der RSA sein. Beiläufig sei vermerkt, daß die Entwicklung bezüglich des politischen Status der Mischlinge und vielleicht auch der Asiaten allen gegenteiligen Stellungnahmen u. a. Vorsters zum Trotz wohl doch in Richtung ihrer völligen Integration in die weiße Gesellschaft geht. Was die Rechtsstellung der schwarzen Südafrikaner anbelangt, so wird man ihnen äußerstenfalls gewisse Selbstbestimmungsrechte auf lokaler Ebene einräumen. Spätestens hier wird jedoch die Konzessionsbereitschaft der weißen Regierung ein abruptes Ende finden; jede weiße Regierung, die hier einen anderen Kurs verfolgt, würde bei den nächsten Wahlen hinweggefegt. Zu Recht werden die weißen Gesprächspartner bei einem innersüdafrikanischen Dialog darauf hinweisen, daß hier keine Kompromisse mehr möglich sind. Zu Recht können sie darauf hinweisen, daß kein geringerer als Julius Kambarage Nyerere immer wieder darauf hingewiesen hat, wie stark sich das europäische vom schwarzafrikanischen Demokratieverständnis unterscheidet20).

Vor nicht allzu langer Zeit noch wiesen viele Verantwortliche der RSA Ansätze zu einem südafrikanisch-schwarzafrikanischen Dialog mit nicht zu überbietendem Hochmut, mit unübertrefflicher Arroganz zurück. Erinnert sei nur an die Antwort Hendrik Verwoerds auf die Offerte Kenneth Kaundas zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Lusaka und Pretoria für den Fall, daß den zambischen Vertretern der Status von Weißen eingeräumt würde. Verwoerd, der hier allerdings vielleicht weniger seine eigene Meinung kundtat als auf die Einstellung seiner „verkrampte“ Mitbürger Rücksicht nahm, wies dies Angebot 1964 mit der Bemerkung zurück, eine solche Botschaft wäre „a viper a South Africa's bosom“21). Heute jedenfalls sucht Pretoria händeringend nach solchen politischen Kontakten. Es bedarf ihrer eben auch, um sein Verhältnis zu den nordamerikanischen (Kanada!) und westeuropäischen Staaten zu normalisieren. Und hier liegt vielleicht die große Chance Buthelezis, Ntsanwises, Ndamses und Mantanzimas sowie ihrer Mitstreiter.

Pretoria kann die von diesen Politikern angeführte Bewegung nicht mehr aufhalten, anders als die Mitglieder des Pan African Congress und des African National Congress kann es die Repräsentanten der neuen schwarzen Elite nicht mehr mundtot machen, will es nicht die wahrscheinlich letzte Chance eines Ausgleichs mit den schwarzen Staaten nördlich des Sambesi vertun. Der innersüdafrikanische Dialog hat begonnen; an seinen Erfolg zu glauben, bedeutet allen unsagbaren Schwierigkeiten und Hindernissen zum Trotz wohl nicht, einer Utopie nachzulaufen.

Anmerkungen:

- Ergänzend sei dazu vermerkt, daß Rassentrennung hier in aller Regel bedeutet, daß eine Fülle von Einrichtungen den nichtweißen Südafrikanern überhaupt nicht oder nur in sehr ungenügender Form zur Verfügung steht.

- Vgl. dazu aus der deutschsprachigen Tagespresse vor allem Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vom 2.Juli 1968, S.5; vom 1.August 1970 und 22. August 1971; vgl. auch Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 24. August 1971, S.2.

- Siehe Rand Daily Mail vom 23. Juni 1971, S.2.

- The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 3. Juli 1971, S. 7.

- The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 3. Juli 1971, S.7.

- FAZ vom 29. April 1971, S. 5; ähnlich K. Busia in Times (London) vom 11. November 1970 und Hastings Banda in zahlreichen Stellungnahmen.

- Vgl. FAZ vom 24.August 1971, S. 2; ferner vor allem NZZ vom 1. August 1970.

- Vgl. statt vieler journal Südafrika 2/1971, „Bantu-Heimatländer“, S. 5-9 (8); diese Zeitschrift wird von der Botschaft der RSA in der BRD vertrieben.

- Wilhelm Röpke, „Südafrika in der Weltwirtschaft und Weltpolitik“, S. 125-158 (145) in Albert Hunold (Hrsg.) „Afrika und seine Probleme“, Erlenbach-Zürich und Stuttgart, 1965; vgl. auch George Kennan „Hazardous Courses in Southern Africa“ in Foreign Affairs, vol. 49, No. 2 (1971.1), S. 218-236 (219, 220).

- The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 28. August 1971, S. 2; ferner Times (London) vom 27. August 1971.

- The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 28. August 1971, S. 2.

- NZZ vom 22. August 1971.

- NZZ vom 2. Juli 1968 (!), S. 5; The Star (Johannesburg) vom 28. August 1971, S. 12, sowie zu dem Streit zwischen Kaiser Mantanzima und dem RSA-Minister für Bantu-Angelegenheiten, M. C. Botha FAZ vom 15. April 1971, S. 5; 16. April 1971, S.6; 19. April 1971, S.4 und 30.April 1971, S.7.

- Siehe dazu The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 4. Oktober 1971, S. 7.

- Zahlen, deren Richtigkeit von dem Autor nicht überprüft werden kann, nach Siegfried Thale „Bantustanpolitik ohne wirtschaftliche Basis?“ in Afrika heute, Nr.5/6 (1971.5/6), S. 94-96 (94).

- Siehe zu den Strukturen dieser Gemeinschaft neuestens: P. M. Landell-Mills, „The 1969 Southern African Customs Union Agreement“ in The Journal of Modern African Studies, vol.9, No.2 (1971.8), S.263-281.

- The Star (Johannesburg), Weekly Air Edition vom 31. Juli 1971, S.7.

- Statt vieler: Helmut Helmschrott, „lntegrations- und Desintegrationstendenzen in Schwarzafrika während der ersten Dekade in der Unabhängigkeit“ in Internationales Afrika Forum, vol. 6, Nr.9/10 (1970.9/10), S.553-558 und mein Beitrag, „Ansätze zu regionaler Integration in Schwarzafrika“ in Europa-Archiv, vol. 26, Nr. 12 (1971.6), S. 429-436.

- Zitiert nach Siegfried Thale, „Südafrika zwischen Innen- und Außenpolitik“ in Außenpolitik, vol. 21, Nr. 12 (1970.12), S. 758-767 (762).

- Hierzu vor allem Julius K. Nyerere, „Freedom and Unity / Uhuru na Umoja“, London 1967, „Democracy and the Party System“, S. 195-203.

- Siehe Financial Times (London) vom 4. Dezember 1970, S. 9.

Bantu-Gebiete und Protektorate

Quelle: South Africa in the Sixties (Johannesburg), S. 73

Quelle: South Africa in the Sixties (Johannesburg), S. 73